Intrenion

Konzeption eines Webangebots zur Vermittlung von IT-Dienstleistungen

Christian Ullrich

30. Juli 2015

Zusammenfasung

Diese Arbeit untersucht die Unterstützung von Unternehmen beim Einkauf von IT-Dienstleistungen durch einen Online-Marktplatz. IT-Leiter deutscher Unternehmen geben im Rahmen einer Befragung Aufschluss darüber, wie sie beim Einkauf von IT unterstützt werden könnten. Die Befragten geben wichtige Hinweise auf die konkrete Ausgestaltung des Konzepts.

Der zweite Teil beinhaltet die Entwicklung des Konzepts auf Basis der vorangegangenen Befragung. Dieses baut auf den bekannten Business Canvas auf. Neben der Problematik und den Aktivitäten sind insbesondere der Wertbeitrag für die Unternehmen und das Geschäftsmodell des Konzepts wichtig. Kernbestandteil ist eine Webanwendung mit Anbieterverzeichnis und Ausschreibungsplattform, wie sie in ähnlicher Form von bestehenden digitalen Marktplätzen bekannt sind. Wichtigste Ergänzung sind Dokumentvorlagen, mit denen die Unternehmen IT-Architekturen und Leistungsbeschreibungen als Bestandteile einer Ausschreibung (RFP) erstellen können. Diese Dokumentvorlagen sind besonders wichtig, um den Ausschreibungsprozess der Unternehmen wesentlich zu vereinfachen.

Auf Basis des Konzepts zeigt eine prototypische Implementierung in Form einer Webanwendung eine mögliche Umsetzung des Anbieterverzeichnisses und der Ausschreibungsplattform. Sie soll aufzeigen, wie der Such- und Ausschreibungsprozess bei den Unternehmen vereinfacht werden kann.

Abschließende Betrachtungen ermöglichen einen Blick auf mögliche Weiterentwicklungen des Konzepts. Diese Arbeit hat den Anspruch als Beispiel für die Entwicklung von Geschäftsmodellen an Hochschulen zu dienen.

Abstract

This thesis examines the support of businesses in the sourcing of IT services by an online marketplace. As part of a survey, CIOs of German companies provide information about how they could be assisted in the purchase of IT. Respondents provide important information on the specific design of the concept.

The second part contains the development of the concept based on the previous survey. This builds on the familiar business canvas. In addition to the problems and the activities, the value added for the companies and the business model of the concept are particularly important. The key component is a web application with the service provider directory and tendering platform, as they are known in a similar way to existing digital marketplaces. The most important complement is templates with which the companies can create IT architectures and service specifications as parts of a request for proposal (RFP). These templates are particularly important to simplify the tendering process of the companies significantly.

Based on the concept, a prototypical implementation of a web application shows a possible implementation of the service provider directory and the tendering platform. It should show how the research and sourcing process can be simplified for the companies.

Concluding remarks allow a view to possible enhancements of the concept. This work should serve as an example for the development of business models at universities.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einführung

- 2 Problem und Lösungsansatz

- 3 Darstellung des Konzepts

- 4 Implementierung eines Prototyps

- 5 Abschluss

- Literaturverzeichnis

1 Einführung

Informationstechnologie ist aus der heutzutage nicht mehr wegzudenken. Anwender nutzen sie täglich auf verschiedenste Weise: Smartphones, Fernseher, mittlerweile auch Uhren. Aber auch die Arbeit ist mittlerweile nahezu vollständig digitalisiert: Gemeinsames Arbeiten über Kontinente hinweg ermöglichen neue Formen der Kollaboration. Trends wie Data-Analytics und Cloud-Computing ermöglichen gänzlich neue Geschäftsmodelle.

Und doch bleibt Informationstechnologie in Unternehmen eine hochkomplexe Angelegenheit. Die Einstellung des Supports für Windows XP durch Microsoft hat gezeigt, dass selbst ein vergleichsweise simples Upgrade des Desktop-Betriebssystems für viele Unternehmen eine Herausforderung darstellt. Von einigen Unternehmen und weiten Teilen der öffentlichen Verwaltung waren und sind Hiobsbotschaften bezüglich der Umstellung zu hören. Obwohl das nahende Ende der Unterstützung jahrelang bekannt ist, wurde nicht oder viel zu spät gehandelt.

Somit zeigt sich, dass selbst der Erhalt und die Erneuerung der IT-Infrastruktur immer noch eine hochkomplexe Angelegenheit ist. Abhilfe sollen externe IT-Dienstleister schaffen, die die interne IT-Organisation mit weiteren Ressourcen unterstützen. Immer öfter erfolgt aber auch eine weitergehende Auslagerung der IT in Form eines langfristigen IT-Outsourcings. Insbesondere Standardleistungen (englisch Commoditites: Gebrauchsgüter), wie der Betrieb der Infrastruktur, sind nicht strategisch relevant und werden daher kostengünstig extern eingekauft.

Doch auch dieser Einkaufsprozess von IT-Dienstleistungen bringt einen nicht zu unterschätzenden Aufwand mit sich: Insbesondere die Definition der Anforderungen, das Ausschreibungsverfahren, die Suche und Auswahl des passenden IT-Dienstleisters und die spätere Zusammenarbeit mit diesem können komplex sein. Die Vergabe an einen externen IT-Dienstleister steigert zwar oftmals die Qualität der Leistungserbringung, bringt aber auch einen gesteigerten Bedarf an Verwaltung mit sich. Insbesondere Projekte in der IT sind dafür bekannt, den Kostenrahmen zu sprengen oder gänzlich zu scheitern.

Diese Arbeit untersucht aufbauend auf bekannten Konzepten die Möglichkeit der Vereinfachung des Einkaufs von IT-Dienstleistungen. Dazu soll ein Online-Marktplatz IT-Dienstleistungen zwischen Anwenderunternehmen (Einkäufer) und IT-Dienstleistern (Verkäufer) vermitteln. Da IT-Dienstleistungen komplexer sind als Gartenmöbel oder Ferienwohnungen, ist das aus anderen Bereichen bekannte Konzept des Online-Marktplatzes schwieriger zu adoptieren, als vielleicht auf den ersten Blick ersichtlich.

1.1 Digitale Marktplätze

Der Austausch von Gütern erfordert Märkte, welche schon lange von Informationstechnologie beeinflusst werden. Aber erst das Internet ermöglicht nicht nur die Beschleunigung des Austauschprozesses, sondern auch die vereinfachte Teilnahme von deutlich mehr Marktteilnehmern an diesen Austauschprozessen.

Über Online-Marktplätze, bekannteste Beispiele sind eBay und Amazon Marketplace, lassen sich praktisch beliebige Güter handeln. Sie geben potenziellen Käufern Überblick über unzählige Waren verschiedenster Art. Besondere Aufmerksamkeit erhält das Konzept dadurch, dass auch exotische Nischenprodukte gehandelt werden können. (englisch Long Tail) Durch die Effizienzsteigerung des Austauschprozesses finden mehr Waren zu Käufern. Interessant ist das Konzept des Online-Marktplatzes insbesondere deshalb, weil der Aufwand Leistungen (Produkte und Dienstleistungen) einzukaufen, dramatisch sinkt. Damit sinken die Transaktionskosten des Marktaustauschprozesses, wodurch sich der Handel intensiviert.

Das Konzept des digitalen Marktplatzes wird seit einigen Jahren auch auf den Handel von Dienstleistungen und den Handel zwischen Unternehmen ausgedehnt. Die Erweiterung auf Dienstleistungen ist naheliegend, wobei viele Geschäftsmodelle erst mit einem digitalen Marktplatz möglich sind.

Insbesondere ad-hoc-Leistungen, wie innerstädtische Mitfahrzentralen (Uber) sind erst durch eine Internet-Plattform möglich. Andere Konzepte, wie die Wohnungsvermittlung (Airbnbn) oder die Arbeitsplatzsuche werden durch eine Webplattform dramatisch vereinfacht. Von einem transparenten, effizienteren Markt profitieren beide Seiten: Die Käuferseite kann aber auf ein deutlich größeres Angebot zugreifen, die Anbieter können Ihre Kapazitäten besser auslasten.

Bislang kommt das Konzept des digitalen Marktplatzes insbesondere bei relativ einfachen oder zumindest einfach zu standardisierenden Leistungen zum Einsatz. Zwar unterscheiden sich Ferienwohnungen voneinander, doch lassen sich diese Unterschiede durch eine Beschreibung, Bilder und Karten in einer Webanwendung darstellen. Doch selbst komplexe oder kreative Dienstleistungen sind immer öfter Gegenstand digitaler Marktplätze: Angebote wie 99designs ermöglichen die Erstellung grafischer Elemente per Wettbewerb. Plattformen wie Upwork ermöglichen die Auslagerung von Tätigkeiten jedweder Art über das Internet. Insbesondere digitale Dienstleistungen wie Webdesign, Softwareentwicklung oder Übersetzungen lassen sich damit effizient anbieten und einkaufen.

Digitale Marktplätze sind für verschiedenste Güter und Dienstleistungen nutzbar. Täglich entstehen neue Angebote mit dem Ziel, das Internet für den Handel von Leistungen zu nutzen. In Anbetracht mittlerweile zahlloser Beispiele tritt die Frage in den Vordergrund, auf welche Leistungen digitale Marktplätze noch übertragbar sind. Da die bekannten Vorbilder erfolgreich agieren, indem sie einen Mehrwert Mehrwert für die Marktteilnehmer generieren, wird das Konzept auf immer weitere Bereiche übertragen. An den Beispielen Airbnb und Uber zeigt sich, dass zumindest die Investoren diese Geschäftsmodelle mit Milliardenbeträgen bewerten.

1.2 Entwicklung von Geschäftsmodellen

Gleichzeitig erlebt die Öffentlichkeit zwei Diskussionen: Zum einen stören sich viele an neuen Geschäftsmodellen. Beide genannten Beispiele werden durch Politik und etablierte Wirtschaft heftig kritisiert. Gerichte verbieten Geschäftsmodelle aufgrund von Verstößen gegen Gesetze, die nach Meinung von Beobachtern in vielen Fällen nur noch dem Schutz der etablierten Marktteilnehmer dienen. Bestes Beispiel sind dabei das Taxigewerbe und die Hotelbranche, welche beide durch massive Lobbyarbeit ihre Branchen durch Protektionismus zu schützen vermögen. Gleichzeitig fordern Wirtschaft, Wissenschaft und Politik die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle als Motor für Innovation und Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit.

Auch etablierte produzierende Industrieunternehmen können mit neuen Geschäftsmodellen ihr Angebot über die reine Produktion von Gütern hinaus ausbauen. Insbesondere mittlere Unternehmen sind für innovative Geschäftsmodelle geeignet: Sie besitzen noch nicht die behördenähnlichen Prozesse der Großkonzerne.

Wichtig zu unterscheiden ist der Unterschied von inkrementellen Verbesserungen an bestehenden Produkten im Gegensatz zur Entwicklung gänzlich neuer Geschäftsmodelle. Bei letzteren verändert sich die Position der Wertschöpfung. Das Produkt muss sich dabei gar nicht mal verändern.

1.3 IT-Dienstleistungen

IT-Dienstleistungen finden sich in jedem Unternehmen. Heutzutage ist die IT in Unternehmen so komplex, dass sich diese ausschließlich mit internen Ressourcen kaum bewerkstelligen lässt. Insbesondere Implementierungsprojekte wie die Einführung von Unternehmenssoftware oder die Pflege komplexer Infrastrukturen ist oftmals wirtschaftlicher und gleichzeitig qualitativ hochwertig durch externe IT-Dienstleister zu erbringen.

Der externe Einkauf von IT-Dienstleistungen ist dabei relativ komplex. Grundsätzlich kann man zwischen Implementierungsprojekten und Managed-Services unterscheiden. Letztgenannte werden oftmals auch als klassisches IT-Outsourcing bezeichnet. Es handelt sich um IT-Services, welche externe Dienstleister für den Auftraggeber betreiben. Darunter fallen sowohl Anwendungssysteme, als auch IT-Infrastruktur.

Anwendungen werden weltweit zunehmend durch Cloud-Dienste ersetzt (Software-as-a-Service, SaaS) oder zumindest in die Cloud verlagert (Infrastructure-as-a-Service, IaaS). Insbesondere bei komplexen ERP-Systemen muss jedoch die Anwendung weiterhin gepflegt werden, wenngleich die Hardware bei einem Cloud-Anbieter steht.

Die IT-Infrastruktur, beispielsweise Rechenzentren, Netzwerke, Desktops und zunehmend auch Mobilgeräte, ist durch eine zunehmende Standardisierung geprägt. Zudem sind immer mehr Systeme, beispielsweise Netzwerke (Software-defined networking) oder Telefonanlagen (Unified Communications), als Software implementiert. Dabei handelt es sich um Commodities, die zahlreiche Unternehmen in einer ähnlichen Konfiguration betreiben.

Implementierungsprojekte dienen der Einführung von IT-Systemen, sowohl Anwendungen, als auch IT-Infrastruktur. Dabei übernimmt ein externer IT-Dienstleister die initiale Konfiguration und bei Standardsoftware das sogenannte Customizing, also die Anpassung an die spezifischen Begebenheiten des Anwenderunternehmens. Der spätere laufende Betrieb dieser IT-Systeme erfolgt entweder intern durch die eigene IT-Organisation oder als Managed-Service durch einen externen IT-Dienstleister.

Je nach Größe des Anwenderunternehmens betreut ein einzelner IT-Dienstleister alle Systeme oder es sind mehrere IT-Dienstleister im Einsatz. Das sogenannte Provider-Management beschäftigt sich mit Ausschreibung, Vergleich und Auswahl passender IT-Dienstleistungen und die Pflege der Beziehungen zu den IT-Dienstleistern.

1.4 Beobachtungen

Ausschlaggebend für diese Arbeit sind die persönlichen Beobachtungen des Autors. Im Rahmen verschiedener Tätigkeiten ergibt sich ein Einblick in die Vorgehensweisen bei der Erbringung von IT-Dienstleistungen:

- Standardisierung: Die IT-Infrastruktur besteht heutzutage aus hochstandardisierten Leistungen, welche zahlreiche Anwenderunternehmen auf vergleichbare Weise erbringen oder durch IT-Dienstleister erbringen lassen. Dem entgegengesetzt zeigt sich in der Realität, dass die meisten Managed-Services immer noch als individuelle Lösungen mit maximaler Konfigurierbarkeit verkauft werden. Zwar wird vereinzelt zu Marketingzwecken auf eine Modularisierung hingearbeitet, jedoch ist diese bei besonderen Wünschen schnell vergessen. Ähnlich verhält es sich mit der Einführung bestimmter Anwendungssysteme, insbesondere im Bereich der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware.

- Automatisierung: Die Zeiten, in denen die Verteilung und Konfiguration von Desktops und Notebooks per Hand erfolgt, sollten eigentlich lange vorbei sein. Doch mitnichten: Selbst der eingangs beschriebene Rollout von Betriebssystemen und Anwendungssoftware geschieht in vielen Fällen immer noch in hohem Maße manuell. Selbst in sehr großen Unternehmen ist das Systemmanagement zu weiten Teilen nicht so automatisiert, wie es technisch und betriebswirtschaftlich sinnvoll wäre. Auch Tätigkeiten wie das Netzwerkmanagement oder die Einrichtung von Servern gehen in vielen Fällen immer noch händisch vonstatten. Dabei sind Lösungen für eine weit(er)gehende Automatisierung seit Jahren marktverfügbar.

- Ausschreibungs- und Angebotsprozess: Auf Basis der fehlenden Standardisierung und Automatisierung erfolgt auch der Ausschreibungs- und Angebotsprozess immer noch manuell: Jedes noch so kleine Unternehmen definiert für sich neu, welche Leistungen es benötigt. IT-Dienstleister erstellen auf dieser Grundlage spezifische Angebote für individuelle Leistungen. In vielen Fällen geschieht die Berechnung der Leistungen noch auf der Basis des benötigten Zeitbedarfs, weil andere Metriken nicht vorhanden sind. Dieser Prozess ist für beide Seiten kompliziert, was im Umkehrschluss hohe Transaktionskosten mit sich bringt. Anstatt sich auf die Transformation des Unternehmens zu konzentrieren, verhandeln IT-Leiter stattdessen um Standardleistungen, wie sie bereits tausendfach anderswo erbracht werden.

- Einsatz neuer Technologien: Seit nunmehr einigen Jahren hat die Unterhaltungselektronik für Konsumenten die IT in Unternehmen als Fortschrittstreiber abgelöst. (Vor dem Jahr 2000 war dies noch andersherum). Dennoch bleibt die IT in Unternehmens in vielen Fällen hinter dem Machbaren zurück. Cloud-Lösungen vereinfachen den Aufwand der Administration zwar erheblich. Doch forcieren nur wenige Unternehmen die generelle Migration auf Cloud-Architekturen. Viele IT-Verantwortliche beschäftigen sich mit Altsystemen anstatt Informationstechnologie als werttreibenden Produktbestandteil zu nutzen.

- Geschäftsmodell: Zwar wird seit einiger Zeit seitens der IT-Dienstleister die sogenannte IT-Fabrik propagiert, im Geschäftsmodell spiegelt sich das aber bislang nicht wieder. Vielmehr besteht das mittelfristige Ziel immer noch darin, das eigene Personal auszulasten. Im Zusammenhang mit der oben beschriebenen ausbleibenden Automatisierung ist das eigene Geschäftsmodell so weiterhin nur linear skalierbar. Im Falle von Beratungs- und Implementierungsprojekten mag dies weiterhin sinnvoll sein. Im Bereich der Managed-Services ließen sich jedoch mit dem Einsatz neuer Technologien erhebliche Skaleneffekte heben. Die Motivation zum Umbau zu einer hochautomatisierten und -standardisierten IT-Fabrik ist jedoch oftmals nicht gewünscht. Das Ziel bleibt die Auslastung des eigenen Personals, anstatt IT-Dienstleistungen wirklich effizient anzubieten.

- Kenntnisstand der Anwenderunternehmen: Fraglich bleibt die Haltung der Anwenderunternehmen. Diese könnten jeweils durch eigenes Engagement zu einem Wandel beitragen. Jedoch stehen dem verschiedene Barrieren im Weg: Zum einen sind viele Anwender bereits zufrieden gestellt, wenn die IT überhaupt läuft. Anstatt die IT als Motor für Innovationen zu nutzen, verharren viele nach dem bekannten Grundsatz If it ain’t broken, don’t fix it. Die fehlende Standardisierung und Vergleichbarkeit von IT-Dienstleistungen führt zu dem Eindruck, es handele sich weiterhin um individuelle Leistungen. Viele leitende IT-Mitarbeiter sind zudem zu sehr mit dem Tagesgeschäft beschäftigt, anstatt Trends zu adoptieren und die IT-Organisation grundsätzlich zu transformieren.

- Markt: Tausende Unternehmen bieten IT-Dienstleitungen an. Die Konsolidierung schreitet nur langsam voran. Interessant sind an dieser Stelle jedoch zwei Beobachtungen: Junge Anwenderunternehmen setzen in Hohem Maße auf Cloud-Lösungen. Zwar bleiben klassische Leistungen weiterhin für viele Unternehmen relevant. In Kombination mit dem Einzug der sogenannten Digital natives ist aber in den nächsten Jahren mit einem Wandel zu rechnen. Damit verschärft sich der Wettbewerb für klassische IT-Dienstleistungen weiter. Die oftmals jetzt schon unbefriedigende Umsatzrendite soll mit der Fokussierung auf wertschöpfende IT-Themen wie Data-Analytics aufgefangen werden. Es bleibt abzuwarten, ob dies gelingen kann.

- Differenzierung und Fokussierung: Weiterhin auffällig ist eine fehlende Differenzierung des Angebots oder Fokussierung auf einzelne Branchen seitens der IT-Dienstleister. Noch am häufigsten anzutreffen sind beide im Bereich bestimmter Branchenlösungen. Doch viele IT-Dienstleister bieten weiterhin ein vollumfängliches Portfolio an Leistungen an. Nach gängigen Modellen des strategischen Managements handelt es sich hierbei jeweils um ein stuck in the middle.

Zusammenfassend findet man einen für beide Seiten vergleichsweise ineffizienten Markt vor: Teure Leistungen führen zu geringen Renditen. Dabei sind Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie wie in kaum einem anderen Bereich standardisierbar. Erkennbar ist dies auch an den zahlreichen IT-Management.-Frameworks, die Best-Practices für den Betrieb von IT liefern und diese automatisieren soll.

Diese Arbeit entwickelt ein Konzept, den Markt für IT-Dienstleistungen einfacher und transparenter zu gestalten.

1.5 Fragestellung

Zahlreiche Online-Marktplätze bilden verschiedenste Märkte im Internet ab. Diese Arbeit untersucht, ob das Konzept des digitalen Marktplatzes auf den Bereich der IT-Dienstleistungen für Unternehmen übertragbar ist.

Konkret sind drei Fragestellungen zu untersuchen:

- Wie gestaltet sich derzeit der Einkaufsprozess von IT-Dienstleistungen und wie könnte dieser Prozess verbessert werden?

- Wie könnte ein digitaler Marktplatz für IT-Dienstleistungen konkret ausgestaltet sein und welches Geschäftsmodell wäre adäquat?

- Wie könnte eine Webanwendung dafür konkret gestaltet sein?

Aus diesen Fragestellungen leiten sich drei Forschungsziele ab:

- Skizzierung aktueller Herausforderungen des Einkaufsprozesses von IT-.Dienstleistungen aus Sicht der Anwenderunternehmen und Entwicklung von Elementen zur Vereinfachung.

- Ausgestaltung eines Webangebots unter Berücksichtigung eines Geschäftsmodells zur Vermittlung von IT-Dienstleistungen.

- Implementierung des Konzepts als Prototyp in Form einer Webanwendung

Die drei Forschungsziele sind dabei unterschiedlich gewichtet: Der Schwerpunkt liegt auf der Ermittlung der Herausforderungen und der Ausgestaltung des Geschäftsmodells. Die prototypische Implementierung zeigt nur einen ersten Ansatz auf.

1.6 Vorgehensweise

Diese Arbeit basiert grundlegend auf einer ontologischen Sichtweise. Sie soll die aktuelle Situation und eine mögliche Verbesserung realistisch beschreiben. Dabei bleibt trotz der eingangs erwähnten Beobachtungen ein Abstand zu den untersuchten Objekten gewahrt. Sie fußt auf einer pragmatischen Haltung gegenüber dem Untersuchungsobjekt und dessen Umwelt. Insbesondere sollen ein Verständnis für die Interaktion zwischen den beteiligten Unternehmen entwickelt werden.

Der Forschungsansatz ist induktiver Natur: Zwar besteht mit den zuvor dargestellten Beobachtungen eine Grundlage, diese dienen jedoch nur als abstrakte Hinweise auf die bestehende Problematik. Im ersten Schritt soll eine Feststellung aktueller Herausforderungen erfolgen, im zweiten ein Vorschlag zur Lösung der zuvor festgestellten Probleme. Beide Themengebiete, IT-Dienstleistungen und elektronische Marktplätze, werden in der wissenschaftlichen Literatur behandelt. Insbesondere letztere sind häufiger auch Gegenstand konzeptioneller Aufsätze.

Strategische Grundlage der Vorgehensweise ist die der Ansatz der Handlungsforschung: Für eine bestehende Problematik, hier die zuvor dargestellten Marktineffizienzen, erfolgt die Suche und Darstellung einer konkreten Lösung. Der Prototyp in Form einer Webanwendung zeigt dabei einen ersten Ansatz zur Implementierung auf. Im Vergleich zu einem rein empirischen Ansatz in Form einer Umfrage oder der Darstellung von Fallstudien spielt die persönliche Erfahrung des Autors eine wesentliche Rolle. Sie dient der Einordnung der qualitativen Feldforschung in die Marktsituation. Beide bilden die Grundlage des Geschäftsmodells und der daraus abgeleiteten prototypischen Implementierung. Insgesamt handelt es sich demnach um einen Ansatz, der vor allem praktisch relevant ist: Über die IT-Branche hinaus wird dargestellt, wie digitale Marktplätze auch komplexe Güter und Dienstleistungen vereinfachen können.

Empirische Grundlage ist eine qualitative Befragung von IT-Leitern von Anwenderunternehmen. Sie soll die Herausforderungen im Einkauf von IT-Dienstleistungen darstellen und einen Vorschlag zur Abhilfe evaluieren. Einzelne quantitative Elemente ermöglichen eine Vergleichbarkeit der Unternehmen und Einordnung der Antworten.

Der Zeithorizont ist ein Querschnitt zu einem festen Zeitpunkt. (Die empirische Erhebung über drei Monate ist bei der gewählten Fragestellung ein kurzweiliger Zeitraum.) Sowohl die Problematik, als auch der Lösungsansatz sind getrennt voneinander seit vielen Jahren bekannt. Neu ist die Kombination von Problem, Branche und Lösungsansatz. Die in dieser Arbeit durchgeführte Feldforschung zeigt auch auf, weshalb sich bisherige Ansätze bislang nicht durchsetzen konnten.

Die konkrete Vorgehensweise teilt sich analog zur Fragestellung in drei Teile. Jedes dieser Kapitel ist von verschiedenen Techniken der wissenschaftlichen Forschung geprägt.

- Eine Befragung von Unternehmen in Form von Telefoninterviews soll deren Probleme im Einkauf von IT-Dienstleistungen ermitteln. Dazu werden diese zur genauen Vorgehensweise beim Einkauf und der aus Ihrer Sicht auftretenden Herausforderungen befragt. Auf der Grundlage dieser Telefoninterviews gilt es ein grobes Konzepts zur Vermittlung von IT-Dienstleistungen auszuarbeiten. Dieses Konzept wird in einer zweiten Runde von Telefoninterviews evaluiert: Nach Vorstellung der einzelnen Bestandteile geben die Interviewpartner Anregungen zur genaueren Ausgestaltung.

- Im zweiten Schritt erfolgt die genaue Ausarbeitung und Darstellung des Angebots auf Basis der durchgeführten Telefoninterviews. Zudem spielen dabei bekannte Konzepte von Online-Marktplätzen und die Branchenkenntnisse des Autors eine wichtige Rolle. Nur die Kombination bekannter Angebote, branchenspezifisches Wissen und die Bedürfnisse der potenziellen Nutzer ermöglichen die Ausarbeitung eines adäquaten Konzepts.

- Der dritte Teil ist die praktische Implementierung des zuvor erstellen Konzepts. Diese erfolgt in Form einer Webanwendung. Sie ist ein Technologiedemonstrator, der die grundlegenden Funktionen abbildet. Der besondere Schwerpunkt liegt auf der Abbildung des Konzepts und nicht auf sekundären Eigenschaften, wie beispielsweise dem Design.

Die Arbeit stellt neben dem ausgearbeiteten Konzept und der Webanwendung auch die Erarbeitung dessen und die ermittelten Bedürfnisse der Anwenderunternehmen dar. Damit erhält der Leser einen Einblick in die Evolution von der Idee über das Konzept bis zur Implementierung.

1.7 Zugrundeliegende Frameworks

Basis dieser Arbeit sind mehrere Rahmenwerke (englisch Framework) verschiedener Autoren. Ziel dieser Frameworks ist jeweils eine Systematik zu erstellen, wie sich Innovationen und Geschäftsmodelle entwickeln lassen. Die meisten der nachfolgenden Werke basieren auf einer langjährigen wissenschaftlichen Tätigkeit der Autoren. Anhand zahlreicher einzelner wissenschaftlicher Aufsätze lässt sich die Entwicklung der Frameworks nachvollziehen.

Im Wesentlichen basiert diese Arbeit auf folgenden Frameworks:

- Christensen (2011) beschreibt in seinem Hauptwerk, warum zahlreiche Unternehmen trotz innovativer Ideen dennoch scheitern. Grund für das beobachtete Verhalten ist die Fokussierung auf die bestehenden Kunden und deren Bedürfnisse. Bei einschneidenden Entwicklungen einer Technologie versagt das klassische Vorgehen in Forschung und Entwicklung jedoch oftmals. Vorgeschlagener Ausweg ist die Ausgründung einer neuen Gesellschaft oder zumindest einer Abteilung, organisatorisch und geografisch fernab des konventionellen Unternehmens und seiner Kunden.

- Kim et al. (2015) ist der Meinung, dass der Kampf um Marktanteile in Zeiten harten Wettbewerbs und vergleichsweise einfach zu kopierender Konzepte schwierig geworden sei. Der Kampf mit Konkurrenten um dieselben Kunden ist somit kaum noch zu gewinnen. Ziel muss die Erweiterung des Marktes auf bislang unerschlossene Gebiete und Themen sein.

- Osterwalder et al. (2010) hat mit diesem Buch eine Referenz in der Entwicklung von Geschäftsmodellen geschaffen. Es beinhaltet ein Framework, wie ein Geschäftsmodell entwickelt und dargestellt werden kann. Insbesondere die Darstellung und Aufteilung der einzelnen Bestandteile ist heutzutage nicht mehr wegzudenken und Grundlage der Werke mehrerer anderer Autoren.

- Blank et al. (2012) detailliert mit diesem Buch sein erstes Werk mit der Erläuterung der wesentlichen Schritte zu Beginn des Aufbaus eines Unternehmens. Insbesondere der auf die Entwicklung des Geschäftskonzepts folgende Test dessen ist elementar, um das eigene Angebot auf die Bedürfnisse der Kunden zuzuschneiden. Es baut in wesentlichen Punkten auf dem Buch von Osterwalder et al. (2010) auf.

- Nach Keely et al. (2013) sind Innovationen systematisierbar. Dies erläutern sie anhand zehn verschiedener Kategorien, anhand derer sich Innovationen kategorisieren lassen. Darüber hinaus werden verschiedene feingliedrigere Innovationsmuster vorgestellt, um bestehende Produkte konkret anzupassen.

Wenngleich die genannten Werke die bedeutendsten im Bereich der Systematisierung von Geschäftskonzepten sind, existieren zahlreiche weitere. Allen gemein ist, dass sie als Framework sogenannte Best-Practices liefern, die bei Adoption durch die geneigte Leserschaft aber in jedem Fall für die eigenen Zwecke anzupassen sind.

2 Problem und Lösungsansatz

Grundlage der Arbeit ist eine qualitative empirische Erhebung. IT-Leiter von Unternehmen geben dabei Auskunft über ihren Einkaufsprozess von IT-Dienstleistungen. Die Befragung teilt sich in zwei Runden:

- Zuerst sollen die Herausforderungen im Einkauf von IT-Dienstleistungen ermittelt werden. Ergänzend erfolgt die Vorstellung der Idee des Online- Marktplatzes für IT-Dienstleistungen, um erste Hinweise für die zweite Befragungsrunde zu erhalten.

- Ein anschließend ausgearbeitetes Grobkonzept wird den teilnehmenden IT-Leitern in einer zweiten Befragungsrunde vorgestellt. Ziel ist, Eindrücke und Hinweise zu erhalten, um das Konzept anschließend vollständig darzustellen zu können.

Die Befragung erfolgt in Form von Telefoninterviews. Vorteil dieser Form der Befragung ist die große Reichweite bei gleichzeitig relativ einfacher Handhabung. Eine telefonische Befragung ist ein Kompromiss zwischen der Anzahl der Teilnehmer und Intensität der einzelnen Interviews. Zudem ist so eine breitere Streuung hinsichtlich Geografie und Branchen möglich. Die technischen Anforderungen und aktuellen IT-Projekte von Unternehmen unterscheiden sich naturgemäß. Mit der telefonischen Befragung kann eine hinreichend hohe Anzahl an Teilnehmern berücksichtigt werden.

Eine Präsentation mittels PowerPoint unterstützt die Telefoninterviews. Sie wird dem Interviewpartner per Webfreigabe auf dem Computer-Bildschirm angezeigt. Die Präsentation dient beiden Gesprächspartnern als Leitfaden, sodass Systematik und der aktuelle Abschnitt stets präsent sind.

Wichtig ist die Gestaltung als halboffene Befragung: Die Präsentation als Gesprächsleitfaden soll Thema und Reihenfolge anzeigen. Entscheidend ist jedoch der Input des Interviewpartners. Dabei soll primär nicht auf Fragen geantwortet, sondern selbständig die Situation im eigenen Unternehmen und Anregungen zur Verbesserung erläutert werden.

2.1 Problematik

Die Befragung behandelt die aktuelle Situation im Unternehmen und den Bedarf nach Unterstützung im Einkaufsprozess von IT-Dienstleistungen. Insgesamt erfolgte eine Befragung von 34 Unternehmen aus ganz Deutschland. Diese sind in den Branchen Produktion, Handel und Dienstleistungen tätig. Andere Branchen, wie Finanzdienstleistungen und die öffentliche Verwaltung sind nicht berücksichtigt. Erstgenannte haben zu komplexe Anforderungen und benötigen oftmals maßgeschneiderte Lösungen. Letztere unterliegen einem eigenen spezifischen Ausschreibungsprozess.

Um eine Vergleichbarkeit der Unternehmen herzustellen werden einige statistische Daten erhoben. Dies sind die Anzahl der Mitarbeiter, die Anzahl der IT-Nutzer und die Anzahl der IT-Mitarbeiter. Ein Unternehmen fällt statistisch aus dem Rahmen und ist daher bei der nachfolgenden quantitativen Auswertung nicht berücksichtigt.

Zu beachten ist, dass die nachfolgend dargestellten statistischen Zusammenhänge die durchgeführte Befragung wiederspiegeln. Die Befragung ist nicht repräsentativ und lässt somit keine Rückschlüsse auf die allgemeine Situation in Unternehmen zu.

Anzahl der IT-Mitarbeiter: Im Rahmen von Benchmarkings wird regelmäßig die Leistungsfähigkeit und die Kosten der IT von Unternehmen untersucht und mit anderen Unternehmen verglichen. Eine Messzahl ist dabei die Anzahl der Mitarbeiter der IT-Organisation im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter. An dieser Stelle erfolgt der Vergleich zur Anzahl der IT-Nutzer, um Unterschiede der verschiedenen Branchen auszugleichen. Zwischen den Branchen unterscheidet sich der Anteil der Mitarbeiter, welche (keine) IT-Systeme nutzen.

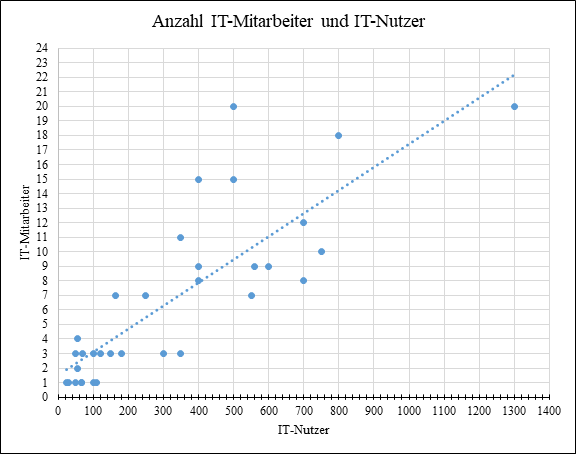

Abbildung 1: Absolute Anzahl der IT-Mitarbeiter und IT-Nutzer

Abbildung 1 zeigt die Anzahl der IT-Mitarbeiter und der IT-Nutzer in den befragten Unternehmen. Die Trendlinie veranschaulicht dabei das Verhältnis der beiden Werte. Im Durchschnitt hat ein Unternehmen 480 Mitarbeiter, 327 IT-Nutzer und sieben Mitarbeiter in der IT-Organisation. (Standardabweichungen: 439 Mitarbeiter, 294 IT-Nutzer, sechs IT-Mitarbeiter) Bezogen auf die Fragestellung stellt die Auswahl eine gute Mischung von Unternehmen unterschiedlicher Größe dar.

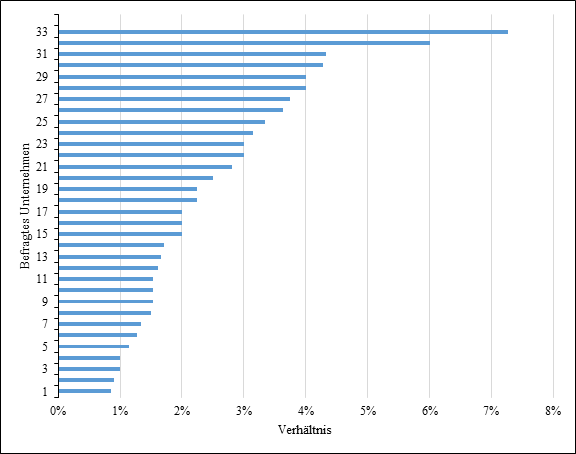

Abbildung 2: Verhältnis von IT-Mitarbeitern zu IT-Nutzern

Abbildung 2 beschreibt das relative Verhältnis zwischen der Anzahl der Mitarbeiter der IT-Organisation zur Anzahl der Anwender. Die befragten Unternehmen unterscheiden sich dabei signifikant. Der Anteil an IT-Mitarbeitern an der Gesamtzahl der IT-Anwender reicht von unter 1% bis über 7%. Wichtig: Diese Darstellung soll nur einen Überblick über die Bandbreite geben. Faktoren wie die Größe des Unternehmens, die Branche und der Anteil der eigenen IT-Organisation an der gesamten IT-Wertschöpfung sind ebenfalls wichtige Bezugspunkte.

Anteil der internen IT-Wertschöpfung: Weiterhin ist der Vergleich der Wertschöpfung der internen IT-Organisation an der gesamten IT-Wertschöpfung interessant. Sie zeigt den Grad der Auslagerung der IT an externe IT-Dienstleister und ist auch für das später dargestellte Konzept relevant: Nur wenn externe IT-Dienstleister beauftragt, können diese Aufträge auch vermittelt werden. Wenn die IT ausschließlich durch die eigene IT-Organisation erbracht wird, wäre beispielsweise ein Geschäftsmodell zur Personalvermittlung interessanter.

Mit der Wertschöpfung ist die Leistungserbringung Informationstechnologie gemeint. Dazu zählen insbesondere klassische IT-Services, aber auch einmalige Implementierungen und Migrationen. Die Interviewpartner sollen diesen Wert schätzen. In der Diskussion mit einzelnen Befragten werden aber auch erhebliche Zweifel an der korrekten Einschätzung geäußert.

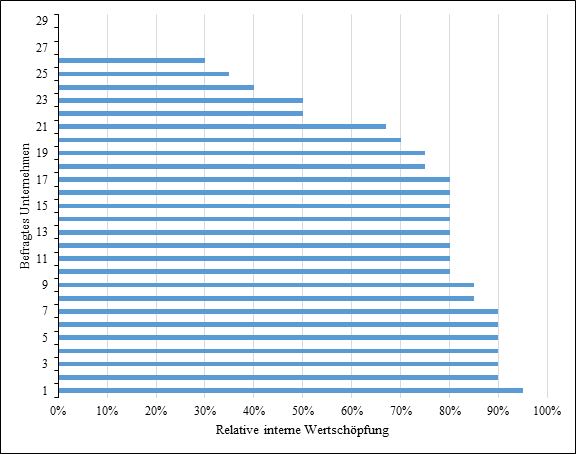

Abbildung 3: Anteil der internen Wertschöpfung an der Unternehmens-IT

Abbildung 3 zeigt den Anteil der internen Wertschöpfung an der gesamten IT-Wertschöpfung. Bei den meisten Unternehmen ist der Anteil der internen Wertschöpfung relativ hoch. Nur wenige Unternehmen lagern ihre IT vollständig aus.

Es sei angemerkt, dass bei der Kontaktaufnahme zahlreiche Unternehmen ein Telefoninterview ablehnen, da die gesamte IT ausgelagert ist. Diese Auslagerung sei von der Geschäftsführung verantwortet, welche (verständlicherweise) für ein Telefoninterview nicht zur Verfügung stünde. Ein subjektiver, aber quantitativ nicht erfasster Eindruck ist, dass kleinere Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern ihre IT in vielen Fällen vollständig einen freien IT-Mitarbeiter, seltener auch an einen IT-Dienstleister auslagern.

Suche eines IT-Dienstleisters: Wichtig für die Vereinfachung des Prozesses ist herauszufinden, wie IT-Dienstleister aktuell gefunden werden. Wenn das Anwenderunternehmen nur einen IT-Dienstleister einsetzt, finden keine projektbezogenen Ausschreibungen statt.

Anwenderunternehmen suchen für einen konkreten Auftrag auf verschiedene Art und Weise nach möglichen IT-Dienstleistern als Auftragnehmer:

- Eigenes Netzwerk: Die IT-Leiter verfügen in der Regel über Kontakte zu verschiedenen IT-Dienstleistern. Diese stammen beispielsweise aus früheren Aufträgen oder einer der nachfolgenden Punkte. Das persönliche Netzwerk ist häufig die erste Anlaufstelle bei der Recherche.

- Empfehlungen: Viele IT-Leiter vertrauen auf Empfehlungen ihnen bekannter IT-Mitarbeiter, auch aus anderen Unternehmen. Dies können Zulieferer oder Kunden, aber auch Wettbewerber oder gänzlich andere Unternehmen sein. Die Kontakte verfügen dabei über Erfahrungen mit bestimmten IT-Dienstleistern, die sie dann weiterempfehlen oder von ihnen abraten.

- Kaltakquise: IT-Dienstleister betreiben üblicherweise Kaltakquise. Dabei kann auch nur eine Kontaktmöglichkeit hinterlassen werden, auf welche dann im Bedarfsfall zurückgegriffen wird.

- Messen: Seltener genannt sind Branchen- und IT-Messen. Dabei treffen sich leitende IT-Mitarbeiter innerhalt einer Branche oder branchenübergreifend.

- Listen und Übersichten: Einige Interviewpartner nennen zudem Listen im Internet, beispielsweise IT-Dienstleister-Rankings (nach Umsatz oder Kundenzufriedenheit). Bekannte Zeitschriften für leitende IT-Mitarbeiter veröffentlichen dazu jährlich verschiedene Übersichten, welche auch als Buch erhältlich sind.

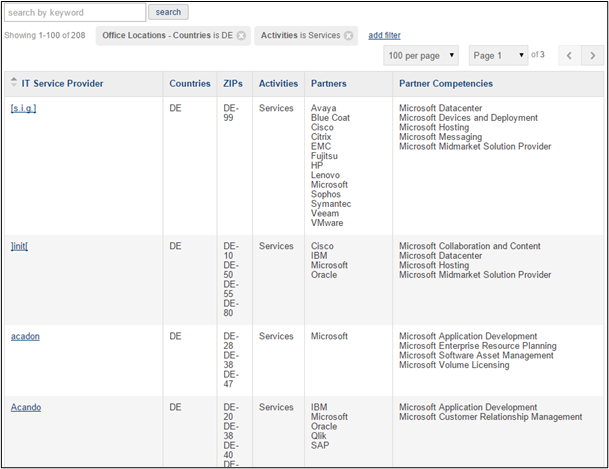

- Partnernetzwerke: Nur relativ wenige Interviewpartner nennen die Partnerseiten der Soft- und Hardwareanbieter als Einstieg in die Recherche. Dies ist verwunderlich, wo doch gerade diese Verzeichnisse zu IT-Dienstleistern mit der gewünschten Kompetenz führen. Insbesondere befragte IT-Leiter größerer Unternehmen nennen die Partnernetzwerke aber häufig als eine Möglichkeit unter mehreren. Auf Nachfrage sind vielen Befragten die Partnernetzwerke zu ungenau.

- Webrecherche: Ebenfalls häufig genannt wird die Webrecherche. Dabei erfolgt die Suche nach IT-Dienstleistern über übliche Suchmaschinen (beispielsweise Google).

- Soziale Netzwerke: Die Befragten nennen seltener soziale Netzwerke (insbesondere XING) als Kontaktform. Vorteil dieses Wegs ist die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme zu einem konkreten Ansprechpartner, wenn noch kein Kontakt zu dem IT-Dienstleister besteht.

Zusammengefasst erfolgt die Recherche auf unterschiedlichste Art und Weise. Interessant ist, dass in der Regel mehrere Ansätze gewählt werden. Der Prozess der Recherche verläuft dabei weitaus ungeordneter, als im Vorhinein angenommen.

Zu beachten ist der Sachverhalt, dass Softwareanbieter und IT-Dienstleister (Partner zur Einführung der Software) nicht immer zwei verschiedene Unternehmen sind. Insbesondere kleinere Softwarelösungen werden von demselben Unternehmen entwickelt, vertrieben und implementiert. In diesem Fall besteht auch nur ein Ansprechpartner für die gesamte Wertkette (englisch Value Chain) der Software zur Verfügung.

Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines IT-Dienstleisters sind die geografische Nähe zum Auftraggeber, die Größe des Auftragnehmers und passende Referenzen im Hinblick auf Kundengröße, -branche und Lösungskompetenz.

Aktuelle IT-Projekte: Beispiele stellen die Bandbreite und aktuelle Themenschwerpunkte bei IT-Projekten dar. Häufigste Nennungen sind die Erneuerung der Telefonanlage (beziehungsweise die Einführung einer Lösung für Unified Communications) und die Einführung einer Softwarelösung für das Dokumentenmanagement (neuerdings auch Enterprise Content Management oder Enterprise Information Management genannt). Darüber hinaus ergibt sich eine breite Palette üblicher Projekte.

Interessant sind dabei aber zwei Aspekte:

- Die überwiegende Anzahl der IT-Leiter nennt Commodities als aktuelle Projekte. Diese eher als Kostenfaktor, denn als Wertbeitrag anzusehenden Lösungen und Projekte besitzen in der Regel keine strategische Relevanz. Sie werden am ehesten an IT-Dienstleister ausgelagert. Dazu zählen Standardlösungen wie ERP-Systeme oder die Erneuerung der Infrastruktur (Server, Netzwerk).

- Nur zwei Gesprächspartner nennen Industrie 4.0 und das Internet der Dinge als aktuelle Projekte. Dies ist in Anbetracht der öffentlichen Berichterstattung und der volkswirtschaftlichen Relevanz dieses Themenbereichs sehr wenig. Zumindest die befragten Unternehmen scheinen die sogenannte Digitalisierung bislang nicht aktiv voranzutreiben.

Zusammenfassend beschäftigen sich die IT-Abteilungen mit üblichen Vorhaben. Die Weiterentwicklung der internen IT vom Kostentreiber zum Partner des Geschäfts scheint sich zumindest bei den befragten Unternehmen derzeit (noch) nicht zu vollziehen.

Probleme bei IT-Projekten: Auf die Frage nach Problemen bei IT-Projekten sind die häufigsten Antworten als klassische Managementprobleme einzuordnen. Interessanterweise zählen Probleme mit dem IT-Dienstleister zu den eher seltener genannten Herausforderungen, wenngleich es dann auch zum Abbruch des Projekts und dem Austausch des Dienstleisters kommen kann. Häufig genannt sind darüber hinaus Probleme in der Abstimmung zwischen Business und IT. Insbesondere Verständigungsprobleme und Änderungen der Anforderungen führen hier mitunter zum Abbruch von Projekten oder zumindest zu deren Verzögerung. Ressourcenmangel als Ursache für Probleme wäre ein Grund, mehr Leistungen an externe IT-Dienstleister auszulagern.

Unterstützung des IT-Einkaufs: Externe Unterstützung zur Unterstützung des Einkaufs von IT holen sich nur wenige Unternehmen. Häufigste genannte Unterstützung sind provisionsgetriebene Softwarevergleiche, insbesondere in den Bereichen Enterprise-Ressource-Planning und Dokumentenmanagement. Bei diesen Angeboten füllt der Auftraggeber einen Fragebogen aus, woraufhin der Vertriebskontakt zu passenden Anbietern von Softwarelösungen hergestellt wird. Dies sind oftmals Anbieter, die wie oben dargestellt die Implementierung selber durchführen und daher über kein Partnernetzwerk verfügen. Dazu kommen Anbieter von Erweiterungen (Add-on; Plug-in) gängiger ERP-Systeme. Diese Partner der ERP-Anbieter verkaufen dann die Implementierung der Lösung mitsamt ihrer eigenen Erweiterung. Hier verwischt die Trennung zwischen Softwareanbieter und IT-Dienstleister dann noch stärker.

Darüber hinaus erfolgt beim Einkauf von IT-Systemen nur selten eine Unterstützung durch Dritte. Häufigstes genanntes Projekt dafür ist die Erneuerung der Telefonanlage beziehungsweise der Einführung einer Lösung für Unified-Communications. Dabei unterstützt der sogenannte Auswahlberater bei der Auswahl der passenden Lösungen mit seinem Wissen, einem methodischem Framework und Best-Practices zur Vorgehensweise. Größere Unternehmen lassen sich durch spezialisierte Unternehmensberatungen im sogenannten IT-Sourcing (Einkauf) beraten. Dies erfolgt regelmäßig ab einem Auftragsvolumen von zehn Millionen Euro, in kleinerer Form aber manchmal auch ab einer Million Euro.

Vereinfachung des IT-Einkaufsprozesses: Viele Befragte haben keine eigenen Anregungen für eine Vereinfachung des Einkaufsprozesses von IT. Auf der anderen Seite können sich einige Befragte durchaus verschiedene unterstützende Maßnahmen vorstellen und sind bei der Darstellung durchaus kreativ.

Generell lässt sich der Wunsch nach Unterstützung im IT-Einkaufsprozess auf verschiedene Punkte herunterbrechen:

- Produktvergleiche: Viele Befragte beklagen das Fehlen systematischer Vergleiche von Soft- und Hardwarelösungen. Einzukaufende Vergleiche (beispielsweise von Gartner) sind zu oberflächlich. Hier gehen die Meinungen aber weit auseinander. Bisweilen wird sogar der Feature-Vergleich in Form einer Stiftung Warentest für Software gewünscht. Die Alternative ist der Einkauf von Beratungsleistungen, die aber nur wenige Unternehmen in Anspruch nehmen. Letztendlich bleiben so nur die Webrecherche zu verschiedenen Produkten und der eigene Vergleich.

- Dokumentvorlagen: Einige Befragte vermissen darüber hinaus Vorlagen zu Ausschreibungen und Verträgen. Diese Dokumente seien entweder nur durch die IT-Dienstleister zu erhalten oder selber zu erstellen. Das ist auch der Grund, warum zahlreiche Unternehmen auf einen systematischen Ausschreibungsprozess verzichten. Auch wenn sich durch diesen im Zweifelsfall bessere und günstigere Leistungen einkaufen ließen, ist er zu komplex in der Handhabung. Best-Practices könnten hier den Prozess deutlich vereinfachen, indem nur noch eigene Besonderheiten ergänzt werden.

- Anbieterverzeichnis: Obwohl nur wenige Interviewpartner die Partnernetzwerke der Hard- und Softwareanbieter nutzen, wird öfters der Wunsch nach einem zentralen Verzeichnis von Anbietern mitsamt des jeweiligen Leistungsspektrums genannt.

- Systematisierung: Der Vorschlag zur Formalisierung des Einkaufsprozesses kommt nur vereinzelt. Eine Möglichkeit ist hierbei die Abwicklung des Ausschreibungsprozesses über eine Webanwendung. Diese Form der Interaktion mit Zulieferern ist bei den erwähnenden Personen bereits von Supplier-Management-Systemen aus Industrie und Logistik bekannt. Diese Systeme funktionieren in der Regel unternehmensspeifisch und sind beispielsweise als ERP-Erweiterung (beispielsweise SAP SRM) oder Cloud-Lösung (beispielsweise SAP Ariba oder SupplyOn) erhältlich.

- Externe Unterstützung: Seltener besteht der explizite Wunsch nach aktiver Unterstützung im Einkaufsprozess durch Beratungsleistungen. In diesen Fällen ist Beratung bei der Provider-Auswahl und den Vertragsverhandlungen gewünscht. Dies betrifft sowohl kaufmännische, als auch technische Fragestellungen. Im Unterschied zu den angebotenen Leistungen durch auf das IT-Sourcing spezialisierte Unternehmensberatungen sollte dieses Angebot auch für Unternehmen mit weniger als 1000 Mitarbeitern zugänglich sein. Zudem sollte die Preisgestaltung transparenter und mit Projektumfang skalierend sein.

- Provider-Management: Darüber hinaus besteht, wenn auch seltener, der Bedarf nach Unterstützung im Provider-Management. Im Vergleich zum vorherigen Punkt bezieht sich diese Leistung auf den laufenden Betrieb und nicht die Aufnahme der Geschäftsbeziehung mit dem IT-Dienstleister. Die Forderungen sind aber ähnlich: Angebote für Unternehmen unterschiedlicher Größe und ein einfaches Abrechnungsmodell.

Für den Autor ist insbesondere die Erkenntnis neu, dass den Unternehmen Unterlagen zum Vergleich von Lösungen und zur Vorbereitung von Ausschreibungen fehlen. Darüber hinaus steht die geringe Nutzung der Partnernetzwerke im Kontrast zur Forderung nach einem Branchenbuch der IT-Dienstleister.

Thesen zu Herausforderungen: Um die vorgenannten Punkte aufzugreifen und weiteren Diskussionsinput zu erhalten, werden drei Thesen zu Herausforderungen im Einkauf von IT-Dienstleistungen vorgestellt.

Diese Thesen sollen im Anschluss als Diskussionsgrundlage dienen:

- Der Markt für IT-Dienstleistungen ist relativ intransparent.

- Unternehmen fällt es schwer Anforderungen zu definieren und den Ausschreibungsprozess systematisch vorzunehmen.

- Die tatsächliche Kompetenz eines Anbieters zu prüfen ist schwierig.

Den drei Thesen wird mehrheitlich zugestimmt, wobei die Anmerkungen durchaus verschieden sind. Es erfolgen verschiedene Hinweise zu den einzelnen Punkten:

- Der Überblick über IT-Dienstleister und deren Portfolio fällt schwer. Zum einen existiere kein übergreifendes Branchenverzeichnis. Die hohe Anzahl der IT-Dienstleister einzugrenzen ist somit erschwert. Der Prozess ist im Allgemeinen beherrschbar, aber langwierig. Da die Frage des Öfteren fälschlicherweise nicht nur auf Dienstleistungen bezogen wird, beschreiben viele die Komplexität der Auswahl von Softwarelösungen. Hier wünschen sich viele Befragte mehr zentralisierte Informationen zu Anbietern und Lösungen. Bestehende Informationsangebote seien entweder zu weit verstreut und müssten erst recherchiert werden oder sind nur kostenpflichtig zu erhalten. Insgesamt betrachten viele Befragte das Angebot für den Vergleich von Softwarelösungen und IT-Dienstleistern als verbesserungswürdig.

- Bei der Anforderungsdefinition teilen sich die Befragten in zwei Lager: Entweder es erfolgt gar keine Ausschreibung. In diesem Fall geht man auf einzelne IT-Dienstleister zu, bespricht den Bedarf und geht mit einem Angebot auf die Wettbewerber zu. Von IT-Leitern, die tatsächlich zumindest ansatzweise einen systematischen Ausschreibungsprozess nutzen, bejahen die meisten die These des komplexen Prozesses. Für einzelne Befragte ist die Definition der eigenen Anforderungen so schwierig, dass überwiegend auf die Vergabe verzichtet und die IT somit praktisch vollständig intern erbracht wird.

- IT-Dienstleister zu vergleichen fällt vielen Befragten schwer. Dies hat hauptsächlich zwei Gründe: Zum einen ist der Umgang mit Kunden- und Projektreferenzen schwierig. Diese sind entweder nicht ausreichend vorhanden oder passen nicht zu den eigenen Anforderungen. Letzteres insbesondere aufgrund einer anderen Unternehmensgröße, anderer Branche oder anderer eingesetzter Technologien. Vielen fällt zudem die Prüfung er Referenzen schwierig. Nur einzelne Befragte äußerten die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu den Referenzen. Der zweite Grund ist sehr interessant, wenngleich seltener genannt: Die mangelnde Vergleichbarkeit der Leistungen. Dies liegt nach Meinung der Befragten nicht an den Leistungen selber, sondern an einer gewollten künstlichen Individualisierung der Leistungen. Zwar kochen alle nur mit Wasser, doch wird eine Abgrenzung zum Wettbewerb künstlich erzeugt.

Zusammenfassend finden die drei Thesen überwiegend Bestätigung. Entscheidend ist jedoch vor allem der qualitative Input beim Übergang zur nächsten Fragestellung.

Vision eines digitalen IT-Marktplatzes: Abschließend erfolgt eine grobe Skizzierung eines digitalen IT-Marktplatzes auf Basis der Muster bekannter Online-Marktplätze. Die Befragten sollen einschätzen, ob ein solches Konzept vorstellbar ist und ihre Arbeit vereinfachen könnte. Zudem sollen die Interviewpartner Vorschläge zur konkreten Umsetzung einbringen.

Wenngleich bei den vorherigen Fragen teilweise eine gewisse Ratlosigkeit herrscht, erfolgt fast immer eine Aussage zu dem vorgestellten Konzept. Grundsätzlich ist das Feedback zu der Idee positiv, vereinzelt werden aber Zweifel an der Umsetzbarkeit geäußert.

Einige Aspekte stechen heraus:

- Viele Befragte loben die Möglichkeit einer möglichen Vereinfachung des Einkaufsprozesses. Insbesondere wenn vergleichbare Konzepte für Konsumenten bekannt sind, lassen sich Vorteile erkennen. Der verstärkte Wettbewerb käme den Anwenderunternehmen zugute und ließe sie die Kosten verringern.

- Insbesondere Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern erbringen einen Großteil der IT-Leistungen selber oder besitzen einen einzelnen IT-Dienstleiser oder freien IT-Mitarbeiter für alle Leistungen. Folglich haben diese Unternehmen dann auch nur einen sehr begrenzten Bedarf, Leistungen über eine Plattform auszuschreiben. Wenn diese Unternehmen Leistungen extern vergeben, erfolgt dies regelmäßig nicht im Rahmen einer systematischen Ausschreibung, sondern in Kooperation mit dem bestehenden IT-Dienstleister.

- Teilweise besteht der Wunsch nach standardisierten Leistungspaketen, welche gängige Leistungen zusammenfassen sollen. Da viele Leistungen regelmäßig bei vielen Unternehmen erbracht werden, könnte ein geführter Dialog mit Vorlagen den Prozess weiter vereinfachen. Allgemein ist nach Ansicht der IT-Leiter die Anfertigung der Architekturen und Leistungsbeschreibungen der weitaus kompliziertere Teil, als diese Dokumente im Rahmen einer Ausschreibung an verschiedene IT-Dienstleister zu verteilen.

- Sehr häufig wird sich zu Referenzen und deren Nutzen geäußert. Eine Ausschreibungsplattform sollte ein Reputationsmanagement enthalten. Entweder die Referenzen wären im Vorhinein einsehbar oder würden mit dem Vorschlag zur Umsetzung des Projekts mitgesendet werden. Wichtig ist vielen auch die passgenaue Auswahl von Referenzen: Hier scheinen die IT-Dienstleister bislang nicht den Forderungen der potenziellen Kunden entgegenzukommen. Referenzen von DAX-Unternehmen helfen mittelständischen Unternehmen nicht weiter oder sind sogar kontraproduktiv. In jedem Fall präsentieren sich die IT-Dienstleister zu selten zielgruppengerecht. Zudem sollten Referenzen zu kontaktieren sein. Der Projektmanager oder IT-Leiter der Referenz sollte in einem telefonischen Gespräch von seinen persönlichen Eindrücken erzählen.

- Eine Ausschreibungsplattform käme für viele befragte IT-Leiter für größere Aufträge in Betracht. Insbesondere die vorausgehende Arbeit in Form der Anfertigung einer Ausschreibung wird ansonsten als zu komplex betrachtet.

- Des Öfteren sind Zweifel bemerkbar: IT-Dienstleistungen seien zu komplex für die Ausschreibung über eine Online-Plattform. Der persönliche Kontakt sei relevant und der Ausschreibungsprozess zu komplex. Insbesondere Nachfragen, Erläuterungen zum Projekt und genauere Angaben erfordern Flexibilität im Einkaufsprozess. Insbesondere sei es nicht möglich, den vollständigen Transaktionsprozess über ein Webangebot abzuwickeln.

- Viele IT-Leiter könnten sich grundsätzlich vorstellen, für ein solches Webangebot zu bezahlen. Insbesondere wenn der Einkaufsprozess signifikant und messbar verbessert würde, käme auch die Inanspruchnahme eines kostenpflichtigen Angebots in Frage.

Insgesamt ist die erste Einschätzung überwiegend positiv. Einige Befragte können aber mit der Idee eines Online-Marktplatzes überhaupt nichts anfangen. Dies hat in der Regel individuelle Gründe, beispielsweise weil keinerlei externe IT-Dienstleister beauftragt werden. Diese Interviewpartner nehmen nicht an der zweiten Befragung teil. Insgesamt sollen 27 von 34 (79,4%) Interviewpartner an der zweiten evaluierenden Befragung teilnehmen.

2.2 Lösungsansatz

Auf Basis der ersten Befragung der IT-Leiter erfolgt eine Ausarbeitung eines Konzepts für einen digitalen Marktplatz für IT-Dienstleistungen. Dieses Konzept wird anschließend mit den Teilnehmern der ersten Befragung im Rahmen einer zweiten Befragung evaluiert.

Das Konzept besteht aus drei Komponenten:

- Dokumentvorlagen

- Anbieterverzeichnis

- Ausschreibungsplattform

Dokumentvorlagen: Wie oben ausgeführt zeigt sich, dass die Definition der eigenen Anforderungen für die Anwenderunternehmen eine hohe Hürde darstellt. Das IT-Management beginnt die Anfertigung eine Architektur- oder Leistungsbeschreibung regelmäßig mit einem weißen Blatt. Diese Vorgehensweise verkompliziert den Prozess so sehr, dass in der Folge viele Unternehmen weniger Leistungen ausschreiben, als eigentlich gewollt. Vielmehr werden die Maßnahmen durch eigenes Personal oder gar nicht durchgeführt. Alternativ erfolgt die Vergabe an einen IT-Dienstleister freihändig, das heißt ohne systematischen Ausschreibungsprozess. Gleichzeitig wird aber die schwierige Vergleichbarkeit der Angebote beklagt.

Abhilfe soll die Bereitstellung von Dokumentvorlagen schaffen. Diese bestehen aus IT-Architekturen zur Definition des Zielzustands (Was soll entstehen?), Leistungsbeschreibungen zur Definition der Tätigkeiten (Was soll erledigt werden?) und ergänzenden Vorlagen wie Ausschreibungen und Verträgen. Die Dokumente nehmen die Rolle des Lastenhefts ein, die IT-Dienstleister erstellen ein Pflichtenheft als Teil des Vorschlags im Rahmen des Angebotsprozesses.

Anbieterverzeichnis: Die erste Befragung zeigt, dass die Recherche nach IT-Dienstleistern von vielen Befragten als Herausforderung betrachtet wird. Zwar existieren die Partnernetzwerke der Soft- und Hardwareanbieter, doch finden diese eher seltene Beachtung. Gründe dafür sind eine fehlende systematische Vorgehensweise, ein unzureichender Informationsgehalt und schlechte Bedienbarkeit der entsprechenden Webanwendungen. So beschränken IT-Mitarbeiter ihre Recherche auf bekannte IT-Dienstleister oder suchen nur über normale Suchmaschinen nach weiteren. Dass diese Vorgehensweise deutlich langwieriger ist und nur unzureichende Ergebnisse liefert nehmen die Befragten in Kauf. Der Vergleich von IT-Dienstleistern fällt vielen Befragten schwer. Detaillierte Referenzen fehlen entweder vollständig, sind zu kurz, zu stark verallgemeinert, anonymisiert oder passen nicht in Hinblick auf Branche, Leistung oder Unternehmensgröße. Darüber hinaus weicht bei den IT-Dienstleistern die Darstellung der eigenen Kompetenzen von deren tatsächlichen Erfahrungen ab. Wenn die Kompetenz dann erst vor oder während des Projekts aufgebaut wird, kommt es schnell zu Enttäuschungen.

Ziel eines Anbieterverzeichnisses ist die strukturierte Darstellung von IT-Dienstleistern. Die Überlegenheit gegenüber der manuellen Websuche oder den Partnersuchen liegt im erhöhten Informationsangebot, der Verbindung verschiedener Informationsquellen, der redaktionellen Aufbereitung der Informationen und der Aktualität. Ausgereifte Filtermöglichkeiten nach Geografie (Standorte der Unternehmen), Kundenzielgruppe, Kompetenzen (Hard- und Software) und Branchenschwerpunkte erlauben einen schnellen Überblick über die Marktteilnehmer und ihre Fähigkeiten. Darüber hinaus listet ein Verzeichnis von Referenzen in Form von Fallstudien (englisch Case Studies) eine Auswahl durchgeführter Projekte der IT-Dienstleister. Diese sind durchsuchbar, sodass IT-Dienstleister anhand durchgeführter Referenzprojekte gefunden werden können.

Ausschreibungsplattform: Im Rahmen der ersten Interviewrunde ist erkennbar, dass viele Unternehmen ihre Ausschreibungen manuell verteilen. Eine systematische Vorgehensweise ist nur in wenigen Fällen erkennbar. Nur eine begrenzte Anzahl von Anwenderunternehmen nutzt dazu Systeme für die elektronische Beschaffung oder das Supplier-Relationship-Management. Der Prozess läuft so vergleichsweise unstrukturiert ab. Darüber hinaus führt der manuelle Prozess zu einem Mehraufwand bei der Bewältigung der Rückfragen: Der Aufwand einer Ausschreibung und dabei insbesondere die Beantwortung von Rückfragen skaliert linear zur Anzahl der Empfänger der Ausschreibung. Das hat zur Folge, dass nur wenige IT-Dienstleister an der Ausschreibung teilnehmen.

Abhilfe soll der ursprüngliche Kern des Konzepts schaffen: Eine Webanwendung zur Verteilung von Ausschreibungen. Auf dieser Plattform lässt sich die Ausschreibung hochladen und von den Empfängern einsehen. Rückfragen können über die Webanwendung beantwortet werden. Im Anschluss stellen die IT-Dienstleister einen Vorschlag zur Umsetzung (englisch Proposal) ein. Für IT-Dienstleistungen sind komplexe Beratungen und Verhandlungen notwendig, sodass der Transaktionsprozess über die Webanwendung nur eine Initialisierung darstellt. Ziel ist die Reduzierung einer langen Liste von Ausschreibungsempfängern auf eine kleine einstellige Anzahl von möglichen Vertragspartnern, mit denen weitere bilaterale Verhandlungen zu führen sind.

2.3 Evaluation des Lösungsansatzes

Die zweite Befragung dient der Evaluation, der weiteren Ausarbeitung und insbesondere auch der Entwicklung eines passenden Geschäftsmodells. Zudem soll der Markt ermittelt und die Marktpositionierung vorbereitet werden. Die Evaluation testet, ob das Konzept für die befragten IT-Leiter einen konkreten Nutzen hätte. Im nachfolgenden dritten Kapitel ist das Konzept aufbauend auf die beiden Interviewrunden vollständig dargestellt.

Grundlage der zweiten Befragung ist eine Präsentation der Ergebnisse der ersten Interviewrunde. Dabei sind in drei Abschnitten jeweils die Problematik und anschließend ein Lösungsvorschlag dargestellt. Die Befragten nehmen dazu jeweils Stellung. Neben der Bewertung des Nutzens für das eigene Unternehmen sollen insbesondere Ergänzungen in Form weiterer konzeptioneller Anregungen erfolgen.

Zur Evaluation des Ansatzes erfolgt die zweite Befragung der Interviewpartner der ersten Befragung. Insgesamt nehmen daran 19 Personen teil. Neben den sieben Befragten, welche wie oben beschrieben nicht an der zweiten Runde teilnehmen, ergibt sich eine Absage aus verschiedenen Gründen bei acht weiteren Personen. (Terminliche Engpässe ist der am häufigsten genannte Grund.) Zu beachten ist, dass ausschließlich Personen an der Befragung teilnehmen, die der Idee in der ersten Interviewrunde grundsätzlich positiv gegenüber stehen. Damit reduziert sich naturgemäß der Anteil generell kritisch eingestellter Interviewpartner. Ziel ist, qualitative Anregungen zur Anfertigung des Konzepts zu erhalten. Eine Evaluation des fertigen Konzepts ist nicht Bestandteil dieser Arbeit.

Die zweite Befragung teilt sich in zwei Abschnitte: Zuerst gilt es, die drei oben beschriebenen Elemente zu untersuchen. Diese gilt es auf Praxistauglichkeit zu prüfen und den Kundennutzen zu optimieren. Im Anschluss erfolgt eine Betrachtung des Gesamtkonzepts mit allen drei Komponenten und abschließende Fragen zur eigenen Zahlungsbereitschaft.

Zusätzlich zu den Teilnehmern der ersten Runde nehmen verschiedene weitere Personen an der zweiten Befragung teil. Dies sind insbesondere leitende Mitarbeiter eines internationalen IT-Dienstleisters. Da dieser auch mittlere Anwenderunternehmen als Kunden besitzt, sind die Rückmeldungen ebenfalls relevant. Darüber hinaus fließen die Informationen dieser Gespräche in das Konzept und einen Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen des Konzepts ein. (Siehe dazu die beiden nachfolgenden Kapitel.)

Die Dokumentvorlagen werden von den Befragten insgesamt äußerst positiv gesehen. Insbesondere der Start eines Projekts mit einem leeren Blatt wird als anstrengend betrachtet, zumal in der Regel die Projekte in ähnlicher Form bereits in einer Vielzahl anderer Unternehmen durchgeführt worden sind. Zweifel äußern einige aufgrund der Komplexität von IT-Dienstleistungen.

Verschiedene Merkmale und Funktionalitäten sind gefordert:

- Anpassbarkeit: Bei den Dokumenten sollte es sich um anpassbare Vorlagen, anstatt fertiger Dokumente handeln. Insbesondere müssen sich eigene Ergänzungen leicht einpflegen lassen. IT-Dienstleistungen sind in gewisser Weise immer individuell, was sich auch in den Dokumentvorlagen wiederspiegeln muss.

- Umfang: Die überwiegende Anzahl der Befragten hält es für sinnvoll, möglichst umfassende Dokumente zur Verfügung zu stellen. Diese sollten auch konträre Komponenten umfassen. Mit diesem Ansatz lassen sich weniger Details vergessen, wobei überflüssige einfach gestrichen werden. Bestandteile zu löschen ist einfacher als welche zu ergänzen.

- Modularisierung: Um die Komplexität der Themen und damit auch die Dokumentvorlagen beherrschbar zu machen, sollten diese als Module kombinierbar sein. Damit wären sie relativ einfach veränderbar, wobei sich die Auswirkungen bei partiellen Änderungen im Rahmen halten.

- Einfache Bedienbarkeit: Die Erstellung eigener Dokumente auf Basis der Vorlagen sollte möglichst einfach möglich sein. Insbesondere sind ergänzende Informationen und Anleitungen bereitzustellen.

- Prozessorientierte Strukturierung: Die Anfertigung sollte prozessorientiert erfolgen. Beispiele dafür sind Assistenten und Workflows: Durch die Beantwortung von Fragen wird das Dokument mit den passenden Elementen ausgefüllt. Damit ließen sich viele Leistungen sowohl einfach, aber auch mit einem hohen Detailgrad ausschreiben.

- Ergänzende Informationen: Viele IT-Leiter haben regelmäßig mit für sie neuen Themen zu tun. Die Recherche ist in diesen Fällen oftmals aufwendig und zeitintensiv. Auch dieser Prozess sei durch die Bereitstellung von Informationen zu vereinfachen. Dazu zählen insbesondere Informationen und Übersichten über vergleichbare Lösungen verschiedener Anbieter.

- Weiterentwicklung der Dokumente: Die meisten Benutzer würden die Dokumente an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Viele Befragte sehen es als sinnvoll an, wenn die Ergänzungen der Anwenderunternehmen in die Vorlagen zurückfließen würden.

Interessant ist noch die Anmerkung eines Befragten, dass solche Dokumentvorlagen in anderen Branchen bereits existieren. Diese Vorlagen seien jedoch nicht öffentlich verfügbar, sondern gehören den Systemanbietern und lassen sich im Rahmen der Projekte nutzen. Das Beispiel spiegelt demnach die Vorgehensweise bei der Beauftragung einer Unternehmensberatung zur Unterstützung des Ausschreibungsprozesses wieder. Diese bringt bei Beauftragung ebenfalls entsprechende Dokumente mit.

An dieser Stelle sei noch mal an den normalerweise zweigeteilten Auswahlprozess hingewiesen: In der Regel wird sich zuerst für eine Lösung (Hard- und/oder Software) entschieden. Anschließend erfolgt die Suche nach einem IT-Dienstleister für die Implementierung. (Alternativ führt die interne IT-Organisation die Lösung selber ein.) Davon abweichend existieren zahlreiche kleine Softwareanbieter, die ihre Lösung ausschließlich selber einführen und nicht Dritten lizenzieren, geschweige denn über ein Partnernetzwerk verfügen.

Die Vorlagen unterstützen nicht bei der Entscheidungsfindung für einen Hard- oder Softwareanbieter oder einen IT-Dienstleister. Unterstützung bei der Entscheidungsfindung für eine Lösung oder einen IT-Dienstleister ist aber ebenfalls gewünscht. Nur vergleichsweise wenige befragte IT-Leiter greifen systematisch auf Research-Dokumente, zum Beispiel von Gartner, IDC oder Forrester, zurück. Die meisten sichten diese maximal gelegentlich.

Ein Anbieterverzeichnis von IT-Dienstleistern wird ebenfalls von allen Befragten begrüßt. Das Konzept ist einigen bereits von digitalen Branchenbüchern oder Lieferantenverzeichnissen bekannt. Darüber hinaus existieren Ansätze von Lösungsverzeichnissen für verschiedene Software, insbesondere ERP- und CRM-Systeme. Gewünscht sind gute Filtermöglichkeiten, um die hohe Anzahl von Anbietern einzugrenzen. Oftmals genannte Filter sind Kompetenzen, Geografie, Partner (Hard- und Softwareanbieter), die Größe der IT-Dienstleister (Umsatz, Anzahl der Mitarbeiter), die Größe der Kunden (Anwenderunternehmen) und Branchenschwerpunkte.

Auch in der zweiten Interviewrunde ist die Auflistung von Referenzen in Form von Fallstudien ein besonders häufig gewünschtes Merkmal. Viele Befragte sehen Referenzen als einzige Möglichkeit, eine Bewertung vor der Kontaktaufnahme vorzunehmen. Dabei sollten die Referenzen möglichst detailliert sein und nicht nur aus einer Auflistung von Kunden bestehen. Im besten Fall sind sie mit Ansprechpartner versehen, sodass eine Kontaktaufnahme möglich ist. Sie sollten zudem kategorisiert sein und sich im Volltext durchsuchen lassen. Einige Befragte wünschen sich zudem Bewertungsmöglichkeiten wie bei konsumentenorientierten Online-Marktplätzen (beispielsweise Amazon Marketplace, eBay).

Einige Interviewpartner nutzen die Partnerverzeichnisse der Hard- und Softwareanbieter sporadisch. Eine regelmäßige systematische Suche nach IT-Dienstleistern erfolgt dabei durch keinen Befragten. Zwar ist die Zustimmung zum erläuterten Konzept sehr hoch, doch sind angesichts der bisherigen Nichtbeachtung bestehender Angebote gewisse Zweifel an den Aussagen angebracht.

Auch die Ausschreibungsplattform zur Verteilung von Ausschreibungen an IT-Dienstleister erfährt weitestgehend positive Resonanz. Dabei stechen einige geforderte Merkmale heraus:

- Prozess: Die Webanwendung sollte einen prozessorientierten Charakter besitzen. Analog zu den Vorlagen ist auch hier der Wunsch nach einer Führung durch den Prozess mit Hilfe eines Workflows gewünscht.

- Kommunikation und Rückfragen: Rückfragen der IT-Dienstleister zu einer Ausschreibung sollten direkt auf der Plattform beantwortet werden können. Wichtiges Merkmal ist die Entkopplung des Aufwands der Ausschreibung von der Anzahl der Empfänger der Ausschreibung (IT-Dienstleister).

- Datenschutz: Sehr häufig gefordert ist ein stringenter Schutz der Daten. Die oftmals geäußerte Befürchtung lautet, dass hochsensible Informationen zu IT-Architekturen und speziell sicherheitsrelevanter Bestandteile in die falschen Hände gerät.

- Kollaborative Funktionen: Die Nutzung sollte mit mehreren Mitarbeitern des Anwenderunternehmens möglich sein, die sich über die Plattform zudem austauschen und beispielsweise die Rückmeldungen und Vorschläge der IT-Dienstleister gemeinsam bewerten können. Teilweise ist auch gefordert, dass der Einkaufsprozess vollständig über die Plattform abgewickelt und damit gänzlich auf Drittmittel verzichtet werden kann.

Viele befragte IT-Leiter kennen das Konzept des Online-Marktplatzes aus dem privaten Bereich. Insbesondere die Mitarbeiter größerer Unternehmen kennen das Konzept zudem von Supplier-Relationship-Lösungen und vor allem Cloud-Software für die elektronische Beschaffung.

Eine abschließende gemeinsame Bewertung stellt die drei Elemente in einen direkten Zusammenhang. Alle Befragten können sich eine Nutzung des Gesamtkonzepts vorstellen. Interessant ist der Aspekt, dass die drei Elemente durchaus auch als notwenige Bestandteile gesehen werden, um als ein Angebot zu funktionieren. IT-Leiter kleinerer Unternehmen betrachten das Anbieterverzeichnis, größerer Unternehmen die Dokumentvorlagen als wichtiger. Die Ausschreibungsplattform gilt überwiegend als nette Ergänzung. Für das zu erstellende Geschäftsmodell ist aber eine Rückmeldung besonders interessant: Der Aufwand, die Ausschreibung anzufertigen und die zu adressierenden IT-Dienstleister zu recherchieren übersteigt bei weitem den Prozess der Verteilung der Ausschreibung an diese. Doch sei der Aufwand die Ausschreibungsplattform zu nutzen im besten Fall so gering, dass diese, da angeboten, ebenfalls genutzt wird.

Vereinzelt erfolgt eine Befragung zur Zahlungsbereitschaft für die einzelnen Elemente und/oder zum Gesamtkonzept. Dabei ist der Eindruck überwiegend positiv: Für die Dokumentvorlagen besteht in fast allen Fällen eine Bereitschaft, diese zu erwerben. Als reine Software betrachtet, sehen einige Befragte Vorteile in der Ausschreibungsplattform. Das Anbieterverzeichnis gehört nach überwiegender Meinung von den IT-Dienstleistern finanziert.

Öfters sind Bedenken bezüglich der Transparenz, Ehrlichkeit und Unabhängigkeit zu vernehmen. Insbesondere bei einer Finanzierung durch Werbung sollten die Zahlungsströme offengelegt, sodass nicht einzelne IT-Dienstleister bevorzugt werden. Dies gilt auch für die Dokumentvorlagen: Diese sollten insbesondere anbieter- und, soweit möglich, technologieneutral sein. Einige befragte IT-Leiter sehen direkte Gebühren als ehrlichste Form der Finanzierung, wenngleich ein Abonnement eine zu enge Bindung und zu hohe Kosten verursacht. Die Bewertung eines möglichen Angebots fällt vielen Befragten schwierig. Eine alternative Form der Finanzierung über Provisionen, wie bei bekannten konsumentenorientierten Online-Marktplätzen stößt weitestgehend auf Zustimmung, wenn dies offen und ehrlich kommuniziert würde. Einzelne Stimmen sehen diese Form der Finanzierung kritisch, da durch einen Preisaufschlag die Provisionen letztendlich durch die Auftraggeber bezahlt werden und eine direkte Finanzierung ehrlicher wäre.

3 Darstellung des Konzepts

Die beiden Interviewrunden in Kombination mit den einführenden Beobachtungen münden in nachfolgendem Konzept. Es ist in Aufbau und Struktur an die eingangs beschriebenen Frameworks angelehnt.

3.1 Problem

Unternehmen stehen vor verschiedenen Herausforderungen beim Einkauf von IT-Dienstleistungen:

- Die Einführung einer IT-Lösung beginnt regelmäßig mit der Suche und Auswahl eines Hard- oder Softwareprodukts. Der Vergleich von Hard- und Softwarelösungen stellt viele leitende IT-Mitarbeiter vor Herausforderungen: Die Recherche erfolgt mangels zentraler Informationsangebote wie Lösungsvergleiche oftmals mittels einer Webrecherche. Gefundene Informationen sind dann nicht einheitlich und sind mühsam aufzubereiten. Kommerzielle Informationsangebote decken entweder nicht den gewünschten Themenschwerpunkt ab oder sind für viele Unternehmen zu teuer.

- Vor der Einführung der ausgewählten Lösung, beziehungsweise der Ausschreibung der Leistung, erfolgt die Definition des Zielzustands mit einer IT-Architektur. Bei Ausschreibung der Einführung (Implementierung) oder der laufenden Wartung (Managed-Service) des IT-Systems findet zusätzlich die Anfertigung einer Leistungsbeschreibung statt. Anwenderunternehmen stehen vor der Herausforderung der Anfertigung dieser Dokumente. Die Unternehmen beginnen diesen Prozess oftmals ohne Vorlage, obwohl die meisten Lösungen in der Vergangenheit bereits vielfach eingeführt wurden. Die Anfertigung der Dokumente bedarf hoher personeller Ressourcen, was sogar dazu führen kann, dass das Projekt verschoben oder auf eine externe Vergabe an einen IT-Dienstleister verzichtet wird.

- Die Recherche nach einem passenden IT-Dienstleister fällt vielen IT-Verantwortlichen schwer. Da kein übergreifendes Branchenverzeichnis für die IT existiert, führt sie im Ergebnis meistens zu deutlich weniger möglichen Auftragnehmern, als am Markt verfügbar sind. Das wiederum reduziert den Wettbewerb unter diesen. Bestehende Partnerverzeichnisse enthalten nicht die gewünschten Informationen oder sind schwer zu durchsuchen.

- Die Verteilung von Ausschreibungen geschieht in der Regel als manueller Prozess im Rahmen dessen verschiedene IT-Dienstleister angeschrieben werden. Rückfragen gilt es individuell zu beantworten. Mit diesem manuellen Prozess steigt der Aufwand einer Ausschreibung praktisch linear zur Anzahl der Empfänger, weshalb die Liste der Empfänger vom IT-Management kurz gehalten wird. Dies führt zu weniger Angeboten und beschränkt damit den Wettbewerb.

- Die Durchführung des Ausschreibungsprozesses neben dem Tagesgeschäft ist für einige Unternehmen eine nur mit Mühe zu bewältigende Herausforderung. Da Ausschreibungen oftmals auch nicht regelmäßig erfolgen, sehen viele Anwenderunternehmen diesen Prozess als komplexe Angelegenheit. Einige Anwenderunternehmen würden gerne mehr Leistungen extern vergeben. Aufgrund internen Ressourcenmangels für die Anfertigung der Ausschreibung geschieht dies aber nicht und das Projekt wird verschoben oder nicht umgesetzt.

- Da immer mehr Leistungen durch externe IT-Dienstleister erbrachtet werden, nimmt auch das Provider-Management einer immer wichtigere Rolle ein. Einige Unternehmen fühlen sich damit überfordert. Gewünscht ist eine Instanz zur dauerhaften Verwaltung externer IT-Dienstleister. Im Gegensatz zu Unternehmensberatung soll dieses externe Provider-Management aber langfristig angelegt sein und deutlich günstiger, beziehungsweise effizienter in der Leistungserbringung sein. Gewünscht ist demnach eine Auslagerung (Outsourcing) bestimmter Teile des IT-Managements.

3.2 Aktivitäten

Ziel des Konzepts ist die spürbare Vereinfachung des Einkaufs von IT-Dienstleistungen. Dazu dient eine Reihe verschiedener Aktivitäten:

- Research-Dokumente ergänzen bestehende Angebote für den Vergleich von Hard- und Softwarelösungen. Sie sollen Anwenderunternehmen bei der Entscheidung für bestimmte Technologien unterstützen und so die folgenden Aktivitäten vorbereiten.

- Dokumentvorlagen für IT-Architekturen und Leistungsbeschreibungen ermöglichen die deutlich vereinfachte Anfertigung dieser. Damit wird die externe Vergabe von IT-Dienstleistungen erheblich vereinfacht, was wiederum zu einer häufigeren Ausschreibung dieser führt.

- Ein Anbieterverzeichnis ermöglicht einen Überblick über die am Markt aktiven IT-Dienstleister, ihr Leistungsportfolio, Referenzprojekte in Form von Fallstudien und weitere Merkmale. Mit diesem Verzeichnis ist es möglich, die Suche nach einem IT-Dienstleister deutlich effektiver und effizienter als bislang per Partnernetzwerk oder Websuche durchzuführen.

- Eine Ausschreibungsplattform in Form einer Webanwendung versetzt Anwenderunternehmen in die Lage, Ausschreibungen in einem systematischen Prozess an eine höhere Anzahl von IT-Dienstleistern zu verteilen. Die strukturierte Beantwortung von Rückfragen ermöglicht einen vereinfachten Prozess und damit die Entkopplung des Aufwands von der Anzahl der Empfänger der Ausschreibung.

- Eine Unterstützung des Ausschreibungsprozesses erfolgt als klassische Dienstleistung. Insbesondere komplexere oder bislang nicht in den Vorlagen abgebildete Vorhaben können so ebenfalls durchgeführt werden. Diese Aktivität skaliert im besten Fall mit dem Umfang des Auftrags, sodass auch kleinere Projekte Unterstützung erhalten können.

- Ein Outsourcing des Provider-Managements unterstützt die IT-Organisation im langfristigen IT-Management. Es handelt sich hierbei um ein Outsourcing von Geschäftsprozessen (englisch Business Process Outsourcing, BPO) in Abgrenzung zu Unternehmensberatung. Auch diese Aktivität skaliert im besten Fall mit dem Umfang des zu bewältigenden Provider-Managements.

Die Realisierung der vorgenannten Punkte ließe sich nur in mehreren Phasen angehen. Dabei sind die Elemente 1 bis 4 als Basisaktivitäten zu Beginn umzusetzen, die Elemente 5 und 6 als ergänzende Aktivitäten gestaffelt zu späteren Zeitpunkten. Bei letztgenannten ist die Wertschöpfung zu minimieren und insbesondere anfangs Partner (beispielsweise Unternehmensberatungen) in die Leistungserbringung zu integrieren. Die Kombination der verschiedenen Aktivitäten als integriertes Angebot ist bei der Umsetzung elementar. Nur so erhalten Anwenderunternehmen eine Lösung für den gesamten Prozess.

Im Detail sieht der Prozess für Anwenderunternehmen als Kunden wie folgt aus:

- Der Einkauf von IT beginnt in der Regel mit einem festgestellten Bedarf einer Fachabteilung nach einer Anwendung oder von IT-Infrastruktur seitens der zentralen IT-Organisation. Die bereitgestellten Research-Dokumente unterstützen Fachabteilung und IT-Organisation beim Vergleich verschiedener Lösungen. Sie erläutern nicht nur das Thema, sondern bieten auch einen Überblick über am Markt verfügbare Lösungen und deren Anbieter.

- Nach der Auswahl einer Lösung erfolgt die Ausarbeitung einer IT-Architektur. Übliche Elemente sind dabei unter anderem Diagramme wie Netzwerkpläne bei Infrastruktur oder Datenflüsse bei Anwendungen. Eine Leistungsbeschreibung bestimmt, welche Leistungen im Falle einer Ausschreibung erbracht werden müssen. Die bereitgestellten Dokumentvorlagen bieten für gängige Leistungen eine Grundlage für die zu erstellenden Dokumente. Damit können die Anwenderunternehmen die Ausschreibung in deutlich kürzerer Zeit anfertigen. Die Qualität der Dokumente ist zudem tendenziell höher; gängige Best-Practices werden berücksichtigt.

- Im Anschluss erfolgt die Suche nach möglichen IT-Dienstleistern als Auftragnehmer. Anstatt eine Websuche durchzuführen, wird auf das Anbieterverzeichnis zurückgegriffen. Ziel ist die Anfertigung einer sogenannten Longlist mit bis zu 50 Anbietern. Durch die Konzentration der Informationen auf einem Angebot kann die Recherche in deutlich kürzerer Zeit erfolgen. Referenzen in Form von Fallstudien unterstützen bei der Vorauswahl potenziell geeigneter IT-Dienstleister.

- Die angefertigte Ausschreibung mitsamt Architektur, Leistungsbeschreibung und ergänzenden Dokumenten wird den ausgesuchten IT-Dienstleistern über die Ausschreibungsplattform Rückfragen zur Ausschreibung werden nicht einzeln beantwortet, sondern gesammelt in Form von Ergänzungen der Ausschreibung. Diese Vorgehensweise ordnet den Prozess und ermöglicht vergleichbare Angebote der IT-Dienstleister auf Basis desselben Informationsstands. Die Vorschläge der IT-Dienstleister enthalten im besten Fall abgestimmte Referenzen, welche sich nach Rücksprache auch kontaktieren lassen. Das Anwenderunternehmen nimmt eine Auswahl in Form einer sogenannten Shortlist vor und tritt in weitere Verhandlungen mit diesen IT-Dienstleistern ein. Ab hier erfolgt der Prozess konventionell bilateral.

- Falls ergänzende Dienstleistungen bei diesem Prozess erforderlich sind, können diese in Form einer temporären Unterstützung des Ausschreibungsprozesses oder eines langfristigen externen Provider-Managements angeboten werden. Diese ergänzenden Dienstleistungen ermöglichen eine vollumfängliche Unterstützung des IT-Managements.

Die verschiedenen Aktivitäten bilden ein integriertes Angebot: Der zu Beginn geplante Online-Marktplatz findet sich in Form der Ausschreibungsplattform wieder. Die anderen Aktivitäten unterstützen die Ausschreibungsplattform nicht nur, sondern erweitern das Konzept und ermöglichen so einen deutlich erhöhten Kundennutzen.

3.3 Geschäftsmodell

Der Kern des Geschäftsmodells ist die Berechnung einer Provision für vermittelte Aufträge. Diese ist einzig durch die IT-Dienstleister zu tragen. Das Geschäftsmodell ist demnach das gleiche wie bei zahlreichen anderen Online-Marktplätzen. (Schlie et al. 2011)